特集2:異質コラボレーション -異次元の接触が生み出す新たな可能性-

これまでの特集を通して見えてきた「共創」というSOCIAL QUANTUMの特徴。今回の特集では、「共創」の中でも特に彼ら・彼女らだからこそ起こった、異質性の高いコラボレーションに着目し、その活動の意義、またコラボレーションによってどんな新しい社会的価値が生み出されているのかを探る。

特集2では、様々な「共創」のあり方を紹介するが、今回の記事では「そもそも共創とは」というコラボレーションの本質を探究する。共創、コラボレーション、協働、現代社会でこれを願わない組織はないだろう。しかし、意図して「共創」を生み出せる組織はどれくらいあるだろうか。人がいればただちに共創が起こるわけではないとするなら、共創には何が必要で、どのようにそれが起こるのだろうか。

金田喜人氏は、経営者や組織のリーダーから「シナジーが生まれる組織にしたい」「もっとチームワークをよくしたい」といった依頼を受け、人の内省のプロセスを見える化する「IRIS(アイリス)」という仕組みを提供、組織変容を支援している。

前編では、コラボレーションに必要な前提と、それを作り上げるプロセスについて話を伺った。

PROFILE

金田 喜人

対話型内省ツール『IRIS』

開発者

昭和51年4月福島県出身。東京大学経済学部中退。大学在学中に日本初となるビジネスコンテストの学生団体を設立。その後自らも複数の企業を経営をしながら、起業家を中心にのべ2500人以上の内省を支援する。内省を正解の無い問いに対して、自問自答をしながら意味を見つける体験と位置付け、内省をより豊かにするためIRISを開発研究している。

コラボレーションに必要な「個の尖り」

金田氏は、歴20年の経営者かつ数多くの経営者のメンターということもあり、チームに関するリーダーの悩みに向き合い続けている。「どうしたらコラボレーションが生まれるのか」という問いに対し、金田氏は、「コラボレーション云々の前に、そこに参加する『個』のあり方が重要なのだ」という。

「コラボレーションしよう」という号令が同調圧力になってしまうという点は、パラドックス的に感じるかもしれない。しかし、会議という枠組みの中では「会議用に用意された言葉」を無意識に使ってしまったり、「ちゃんとしたことを言わなければならない」と思った途端に、自分がいつも思っていることよりもその場で求められる意見は何かと考えてしまったり、そういったことは私たちの日常でもよくあることだ。ましてや、外部とのコラボレーションとなれば、気後れしたり、逆に負けたくないと存在感を出そうとしたり、いろんな思考が働いてしまうだろう。

その状況をどう変えたらいいのか。金田氏は、「効果的なのは自問自答だ」と述べる。

自問自答の繰り返しで自分の考えを深掘りする

金田氏の開発するプロダクト「IRIS」は、LINEアプリを使って動くソフトウェアで、人の内省体験をアシストするツールだ。

IRISは、LINEで友達登録することで体験できる。友達になったIRISが「今回のテーマは何にしますか?」と問うてくるので、自由にテーマを返信する。すると「自分なりの言葉で(送ったテーマ)に対して最初に思い浮かぶものを一つ挙げてください」と促される。こうしてIRISとのチャットを繰り返す。

時間にして数分、最後には内省の結果がチャート化され、それをURLから確認できる。

左:IRISとのトーク画面 右:IRISによるアウトプット(出典:株式会社問道社)

左:IRISとのトーク画面 右:IRISによるアウトプット(出典:株式会社問道社)

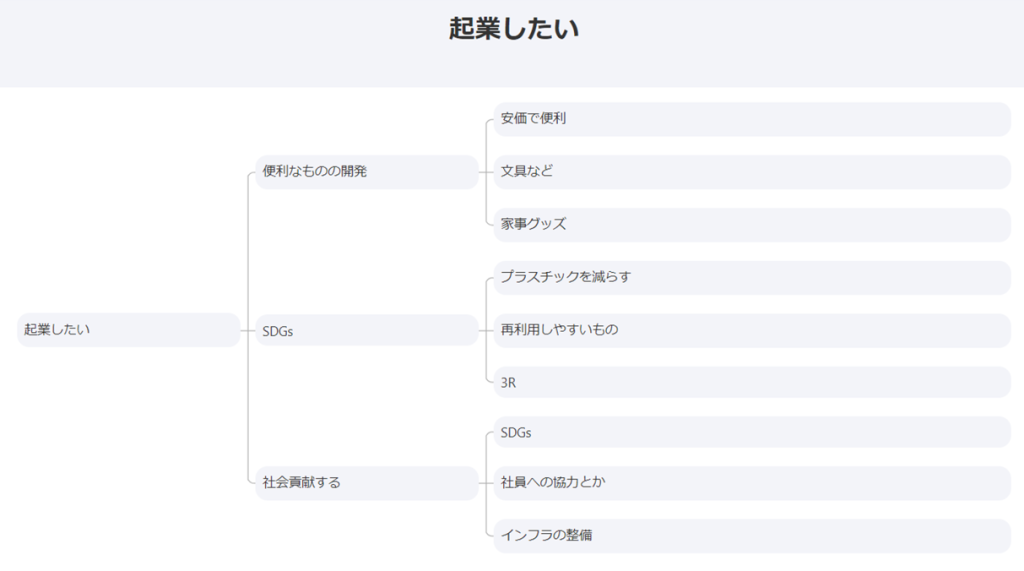

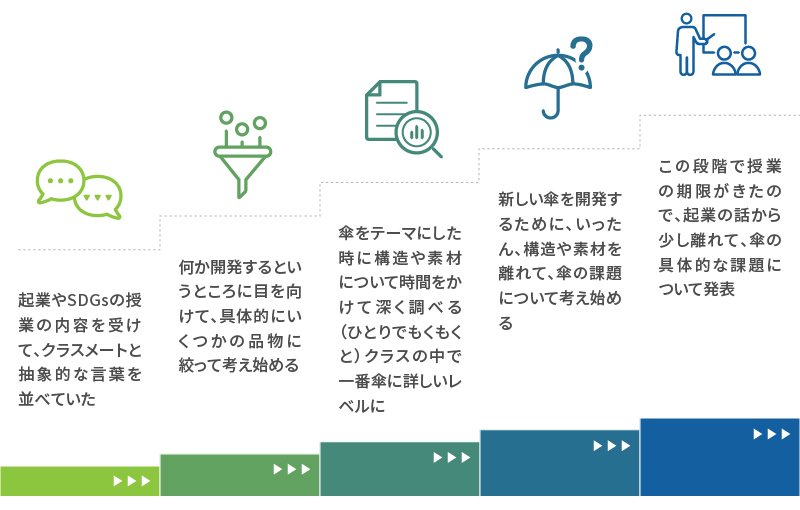

実際に組織がコラボレーションに取り組むときには、IRISを使ってどのように個の尖りを明らかにしているのだろうか。金田氏から、高校の授業でIRISを使用したケースが例に出された。

スマホで簡単に利用できる(出典:株式会社問道社)

スマホで簡単に利用できる(出典:株式会社問道社)

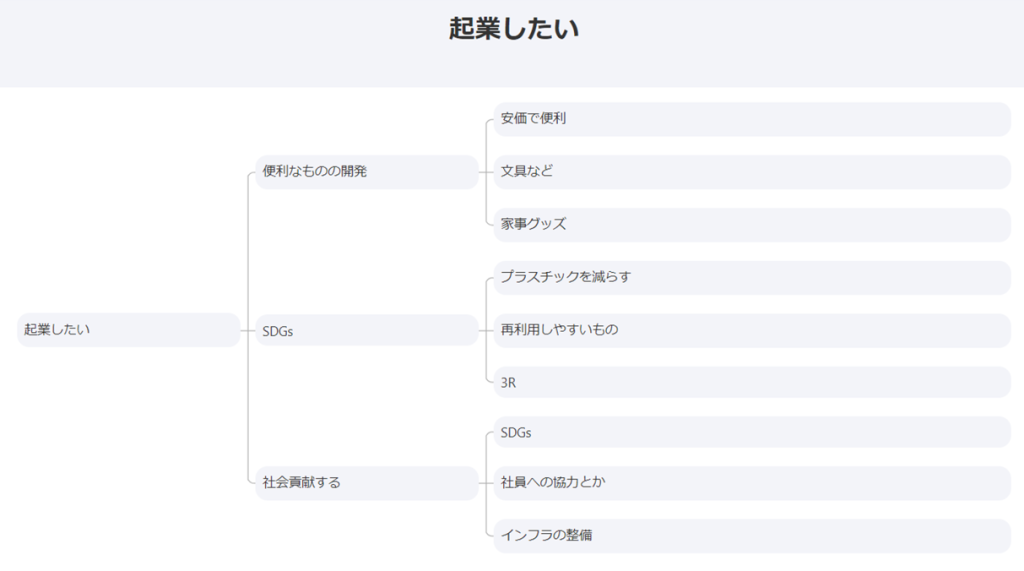

(BEFORE)自身の感覚に基づかない生徒のIRISアウトプット(出典:株式会社問道社)

(BEFORE)自身の感覚に基づかない生徒のIRISアウトプット(出典:株式会社問道社)

(AFTER)自身の感覚に基づいた生徒のIRISアウトプット(出典:株式会社問道社)

(AFTER)自身の感覚に基づいた生徒のIRISアウトプット(出典:株式会社問道社)

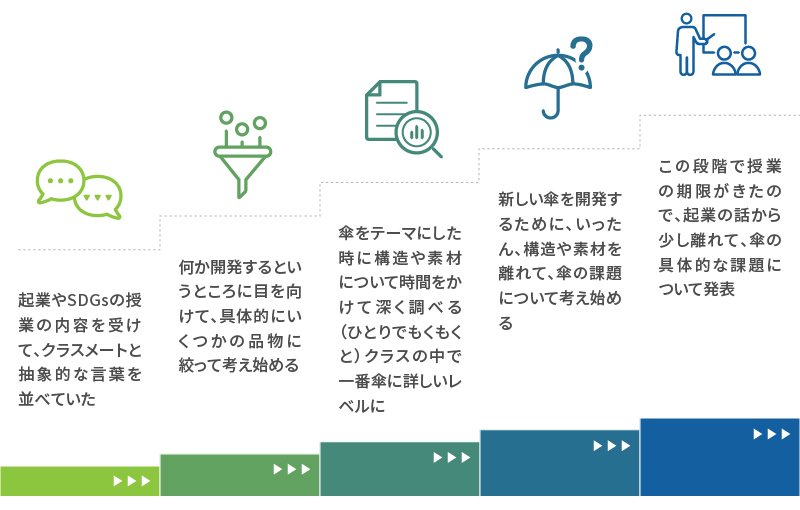

都内私立高校でIRISを取り入れた事例のステップ

都内私立高校でIRISを取り入れた事例のステップ

コラボレーションとは既存の文脈を超えて新しい意味を作ること

自分の体感・体験に基づいた考えやアイディア、それが言葉になっていく。それが掛け合わせの材料になり、コラボレーションの素になるということだろう。高校での取り組みはまさに、コラボレーションのプロセスを丁寧に見せてくれるものであり、さらに金田氏から語られる展開には、同調圧力が解けていく様子が表れている。

「それぞれの体感・体験に基づいた考えが言葉になることでコラボレーションの素になる」という発想に、まだまだ発揮されていないポテンシャルが様々な組織体に存在するのではないかという可能性を感じた。「自組織にはおもしろい人材がいない、尖ったアイディアなんて出ない、外の力を借りなければ」と考える組織や、「自分にはおもしろいアイディアなんて出せない」と自分自身に悩む人は少なくないだろう。しかし、この発想に立てば、私たちそれぞれの中にコラボレーションの基があるのだ。

後編では、コラボレーションがもたらす価値に注目しながら、更なるコラボレーションの本質に迫る。

金田:多様性と変化の時代ですし、コラボレーションについて悩んだことがない経営者なんていないんじゃないでしょうか。組織の内でも外でも、コラボレーションがどんどん起こるような組織になればいいのになと思いますよね。

まず理解しないといけないのは、「コラボレーションしなくちゃ」と強く思うことが実はコラボレーションを阻害するということです。「みんなで一緒にやろう」という空気が無意識に同調圧力になってしまうんです。本来は各人が持ち合わせている個性を活かしたいと思ってかけた号令が個性を削ってしまう。その難しさをいろんな場面で体験してきました。コラボレーションの基礎となる多様性、つまり”個々の尖り”がなくなってしまったらコラボレーションにならない。尖りをどう明らかにして、その場に出すかがとても重要なんです。