都市環境の微生物研究を行う伊藤光平氏が2019年に設立した株式会社BIOTAは、「生活空間の『微生物多様性』を高めることで健康で持続性のある暮らしをつくる」ことを目指す。同社は、生活空間における微生物をゲノム解析で評価しながら、微生物多様性を改善するための建築設計や素材開発、ランドスケープデザインといった取り組みを行っている。

さらに、昨年4月から日本科学未来館で行われている「セカイは微生物に満ちている」展の監修を行うなど、「なぜ微生物の多様性が社会にとって必要なのか」という観点から微生物に関わる文化醸成にも積極的に取り組む。

微生物とは、目に見えない他者だ。コロナ禍において顕著になったように、私たちは未知の存在への恐怖心を捨て去ることはできない。しかしながら、未知の存在を排除することは必ずしも環境を安定させるわけではないのではないか? 除菌ではなく「加菌」を訴える伊藤氏に、微生物多様性とは何か、ありうる都市の姿と他者との関係性について話を伺った。

PROFILE

伊藤 光平

株式会社BIOTA

代表取締役

慶應義塾大学SFC研究所 所員。1996年生まれ。都市環境の微生物コミュニティの研究・事業者。

山形県鶴岡市の慶應義塾大学先端生命科学研究所にて高校時代から特別研究生として皮膚の微生物研究に従事。2015年に、慶應義塾大学環境情報学部に進学。情報科学と生物学を合わせたバイオインフォマティクス研究に従事し、国際誌に複数論文を出版。

現在は株式会社BIOTAを設立し、微生物多様性で健康的な都市づくりを目指して研究・事業をおこなっている。

日本科学未来館 常設展示「セカイは微生物に満ちている」のビジョナリー兼監修。Forbes JAPAN「30UNDER30」選出、TOKYO STARTUP GATEWAY 2020 最優秀賞、SONY U24 CO-CHALLENGE 2020 準グランプリなど

「開かれた科学」に向けて

── 微生物に関心を抱くようになったのはどうしてですか?

── 慶應義塾大学に進学した翌年には学生団体GoSWABを立ち上げ、都市の微生物叢(マイクロバイオーム)を研究され、Forbes JAPANの「30 UNDER 30」に選出されるなど、当時から大きな反響を獲得されています。

── そうした経験から研究職ではなく起業の道を選ばれたのでしょうか。

BIOTAでは微生物解析を元にした植栽のコンサルティングを実施している(出所:BIOTA)

BIOTAでは微生物解析を元にした植栽のコンサルティングを実施している(出所:BIOTA)

未知の他者としての微生物

── 一般的に微生物とはどのような役割を持った存在といえるのでしょうか。

── 都市における微生物叢とはどのようなものですか?

── 例えば東京近郊の郊外ではいかがでしょうか。段階的に差が表れるものですか?

── BIOTAでは除菌より「加菌」の重要性を発信されています。都市の微生物多様性を高めることは、どのような点で重要になるのでしょうか?

── 人由来の微生物が増えることで感染症のリスクが高まるということですね。

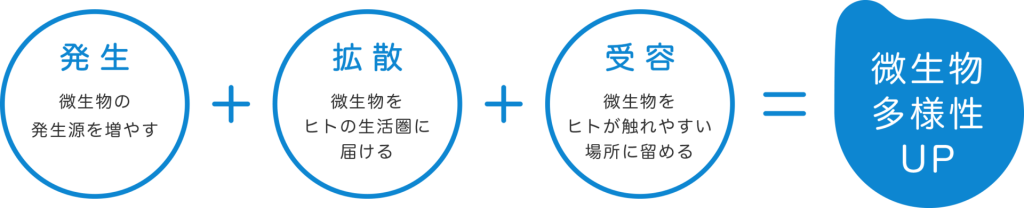

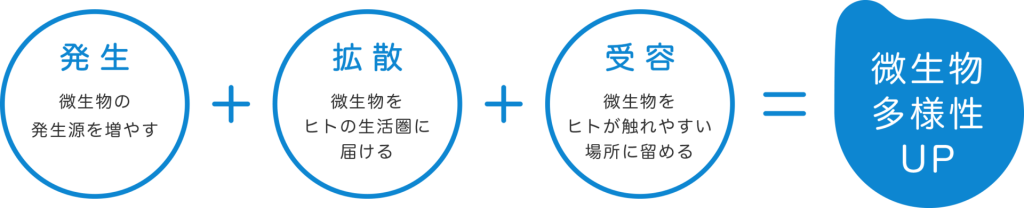

生活空間における微生物多様性向上の考え方(出所:BIOTA)

生活空間における微生物多様性向上の考え方(出所:BIOTA)

── 特にコロナ禍以降、除菌意識が高まっていますが、過度な除菌はどういった問題を含んでいますか?

微生物多様性とウェルビーイング

── 微生物多様性を高めるためにどのような事業を展開されているのでしょうか。

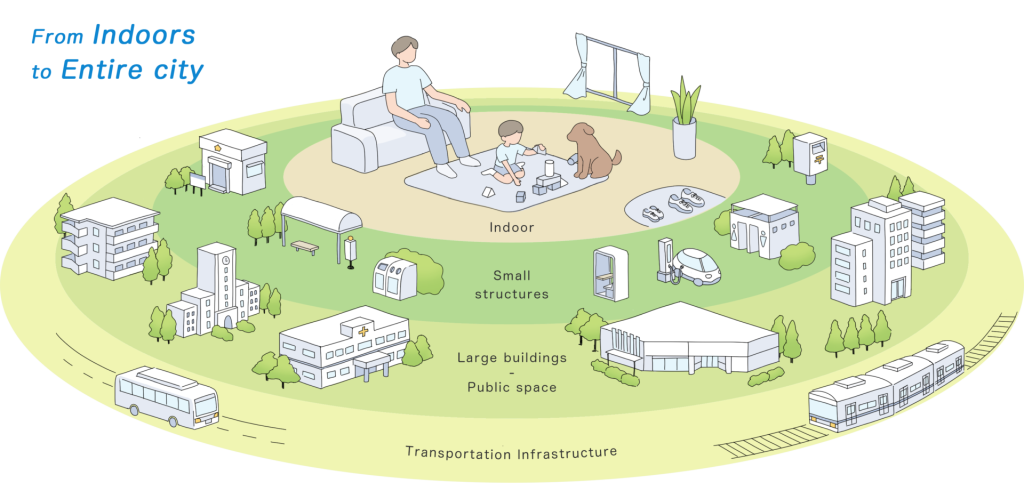

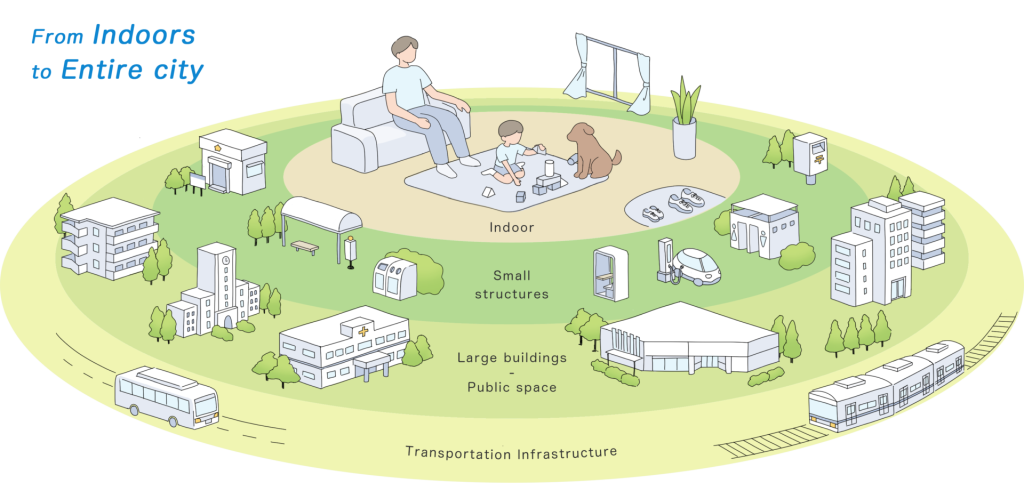

都市における生活空間の捉え方(出所:BIOTA)

都市における生活空間の捉え方(出所:BIOTA)

── 健康面や公衆衛生への効果のほかに、例えばリラックスできるなど人の気分に作用する面もあるのでしょうか。

── 例えばアクアリウムやガーデニングはどちらも微生物の住む環境を作ること、共生関係を築くことから始まります。ある種の環境を作るうえで人間が介入できることは非常に少ないのですが、同時に簡単に環境を破壊することもできてしまいます。

「都市」への愛着のゆくえ

──現在、神宮外苑の再開発によって743本の樹木が伐採されることがわかっています。新たに植樹や植栽をするとされていますが、伐採される樹木の中には樹齢100年を超えるものがあるなど、様々な課題が残されています。再開発が微生物叢に与える影響についてどのようにお考えですか?

──時間が経つことでしか形成されえないものにもっと意識的になる必要がありますね。

「セカイは微生物に満ちている」展での植栽展示エリアとBIOTAのメンバー(出所:BIOTA)

「セカイは微生物に満ちている」展での植栽展示エリアとBIOTAのメンバー(出所:BIOTA)

──微生物や多様な生き物との共生関係に主眼をおいて手を加えていくということですね。

「木についている微生物が風に舞って落ちてくることもあれば、土壌のものが舞い上がることもある」という話を聞きながら思い浮かべていたのは、豊かな木々から微生物が舞い、室内に広がっていく都市の姿だ。

BIOTAが微生物多様性を通して実現しようとしている「持続可能で健康な生活空間」は、人間中心主義的な価値に還元されるものでは決してない。かまびすしく宣伝される「価値」とは一体なんだろう?人間も含めた様々な生き物との共生関係の中にこそ愛着が形成されるという伊藤氏の言葉は、「価値」という言葉が本来持つ意味を再確認し、またここから考える始めるうえで非常に示唆的なものである。

記事協力(杉本 航平)

藤井 貴大

anow編集部

エディター/リサーチャー

伊藤:実家の近くに慶應義塾大学の先端生命科学研究所があり、地元の学生を迎え入れるプログラムがありました。高校一年生のときに参加して、たまたま教えてもらった大学院生の方が微生物の研究をしていたことがきっかけでのめり込んでいきました。